El papel para diseño gráfico es una herramienta fundamental en el ámbito creativo, ofreciendo diversas texturas, gramajes y acabados que dan vida …

Características de un texto jurídico y cómo entenderlo

Un texto jurídico es un acto comunicativo que se suele realizar por escrito, que tiene carácter legal y que …

Qué caracteriza la traducción jurídica

El mundo de la traducción abarca numerosas disciplinas, cada una de ellas con sus consiguientes subdivisiones, y muchas veces todas …

Técnicas para acelerar el proceso de selección de personal

¿Te gustaría conocer las mejores técnicas para poder acelerar al máximo el proceso de selección de personal? Nuestros …

Creacionismo literario: características y autores

Uno de los movimientos literarios que tuvieron más fuerza a comienzos del siglo XX fue el denominado creacionismo …

Texto periodístico: características

Los textos periodísticos son aquellos que su principal intención u objetivo es la de informar de una noticia …

Novela gótica: qué es y características

Uno de los géneros literarios más apreciados por aquellos que aman el terror o lo funesto es la …

Principales características de la Generación del 27

La Generación del 27 es una de las generaciones más reconocidas dentro de la poesía ya que los …

Texto argumentativo: características

Uno de los textos narrativos que más se suelen utilizar es el argumentativo. El texto argumentativo tiene una …

Literatura medieval: características y autores relevantes

La literatura medieval nos ha dado grandes autores y también obras que podemos disfrutar en la actualidad y …

Nombres de juegos de casino y en qué consiste cada uno

Los casinos y sus variados juegos siguen siendo muy populares entre la gente en general. A pesar de …

Traducción simultánea con subtítulos para eventos: qué es y cómo funciona

La globalización cuenta con numerosos beneficios, pero el más significativo sin duda es la facilidad de comunicación que hemos logrado con el …

¿Qué significa “sake” en japonés?

La gastronomía y bebidas japonesas se hacen cada vez más populares en Occidente, ávido de experimentar con sabores …

Qué es un contrato mercantil y qué tipos hay

Se puede decir que los contratos mercantiles son una de las herramientas más importantes para las empresas. Antes …

Glosario de términos de béisbol

El béisbol es uno de los deportes más emocionantes que puedes disfrutar, ya que cuenta con una gran …

Texto objetivo y subjetivo

Cuando hablamos de los tipos de textos que se pueden escribir o leer en la actualidad, una de …

Literatura barroca española

El Barroco en España fue uno de los periodos en los que la literatura tuvo una importancia increíble, …

Qué es un cuento

Los cuentos siempre se han relacionado con un público infantil, sin embargo, estas narraciones son aptas para cualquier …

Modernismo y Generación del 98

Aunque generalmente se habla del modernismo y de la Generación del 98 en un mismo bloque, puesto que …

Qué es una fábula

Uno de los relatos literarios más famosos que existen es la fábula, y suelen estar destinados para la …

Epopeya: definición y ejemplos

Las epopeyas son obras literarias bastante antiguas, relacionadas principalmente con la mitología griega, aunque también nos podemos encontrar …

¿Cómo se escribe echo o hecho?

Si siempre tienes dudas a la hora de escribir la palabra echo y la palabra hecho estás de …

Diferencia entre adjetivo y adverbio

Usar los adverbios y los adjetivos es muy común en nuestro lenguaje. Pero la duda viene a la …

Diferencia entre sigla y acrónimo

Antes de entrar en detalles entre las diferencias entre acrónimos y siglas quiero dejar claro que son construcciones …

Diferencia entre lengua y dialecto

Son muchos los que se preguntan las diferencias que existen entre la lengua y el dialecto, sin embargo, …

Diferencia entre lengua y lenguaje

En ocasiones, se utiliza el término lengua y lenguaje como si tuviesen el mismo significado, sin embargo, esto …

Diferencia entre mito y leyenda

Si siempre has tenido dudas sobre la diferenciación de los términos entre mito y leyenda, en esta guía …

Diferencia entre prosa y verso

En más de una ocasión seguro que te ha surgido la duda de saber cuál es la diferencia …

Diferencia entre diptongo e hiato

Si tenemos pensamiento de realizar un escrito, ya bien se trate de un texto periodístico, un texto narrativo, …

Peritación: qué es y conceptos básicos para entenderla

Para realizar este artículo nos hemos puesto en contacto con los mejores peritos de España para que puedas …

5 libros de póker que recomendamos si eres principiante

¿Quieres obtener el máximo número de conocimientos para poder ser un verdadero profesional del póker? Te invitamos a …

Significado de vivienda fuera de ordenación y sus implicaciones

La vivienda es uno de los bienes más importantes que podemos adquirir, por no decir el que más. Se trata …

¿Qué es rollover en apuestas?

Las apuestas se pueden hacer en una gran cantidad de ámbitos diferentes, siendo el más común de ellos el deportivo. …

47 expresiones de póker que tienes que conocer

Si nos mandan definir póker, podemos hacerlo como un juego de cartas que es un verdadero arte. Son …

50 nombres para clubes de póker

Si estás pensando en crear un club de póker, algo que cada vez está más de moda, estás …

65 frases cortas para camisetas

Cada vez son más las personas que están optando por personalizar sus propias camisetas para evitar tener que …

Cursos reconocidos por el Ministerio Del Interior para Habilitación de Detective Privado en Madrid

Si estás pensando en trabajar como detective privado en Madrid, debes saber que no solo tienes que tener …

¿Cuándo se lee un testamento?

El testamento es un documento que dejan escrito las personas antes de fallecer y en el que se contemplan todas …

Significado de las pegatinas de la DGT

A estas alturas, seguramente habrás visto en más de una ocasión a vehículos que lucen diferentes pegatinas de colores …

Las mejores formas de vender libros usados online

¿Tienes una biblioteca llena de libros que ya no usas? ¿Quieres hacer espacio para tus nuevos libros? Es …

Documentación necesaria para solicitar la Licencia de primera ocupación

Mudarse a una vivienda nueva siempre es un gran motivo de felicidad, pero también es cierto que es …

¿Es difícil la carrera de enfermería?

La profesión de enfermería continúa siendo una de las que lidera los rankings de carreras más estudiadas en estos …

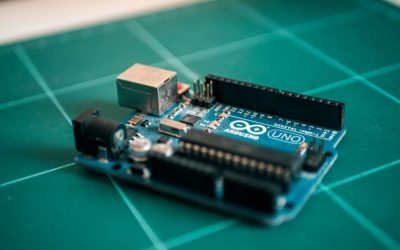

Arduino para novatos: el mejor curso Arduino para aprender paso a paso

Si has llegado hasta aquí probablemente es porque ya tienes algunas nociones básicas sobre qué es Arduino, pero …

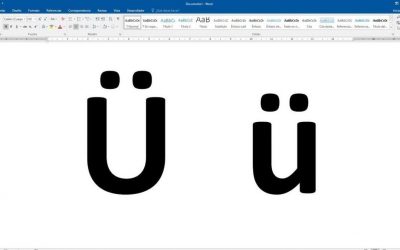

Ü con diéresis: usos y cómo escribirla

A pesar de que en nuestro idioma la Ü con diéresis no es muy común, algunas palabras la …

Por qué es importante incluir subtítulos simultáneos en un Webinar

Cada vez son más las empresas que apuestan por los webinar a la hora de ofrecer información a …

Los 11 mejores libros sobre criptomonedas

Si te interesa el mundo de las criptomonedas y quieres formarte de manera eficiente para poder sacar el …

Glosario de términos para comprender el team building

Las empresas más competitivas cuentan con equipos de trabajo sólidos, los cuales se enfocan en alcanzar sus objetivos …

¿Cómo se escribe rafting?

La palabra rafting suele suscitar muchas dudas acerca de su escritura. En el siguiente artículo te contamos cómo …

¿Se escribe saque o sake japonés?

Cuando hablamos de la bebida japonesa, son muchas las personas que no saben realmente cómo se escribe esa …

10 ideas para un TFG de Periodismo

¿Por fin estás cumpliendo tu sueño de terminar el Grado en Periodismo? Si ha llegado el momento de …

Agradecimientos TFG: cómo redactarlos y a quién dedicarlos

Al fin has culminado esta importante etapa de tu vida como lo es tu carrera universitaria y ha …

Tipos de gramaje de papel

Se entiende por gramaje el peso del metro cuadrado de un determinado tipo de papel. La unidad de …

Marco teórico del TFG: qué tener en cuenta para hacerlo perfecto

El marco teórico del TFG es una de las partes más importantes del trabajo, ya que supone contextualizar …

10 consejos sobre cómo hacer un TFG para lograr la máxima nota

Hacer un TFG de calidad para obtener una buena nota no siempre es fácil. Pero nuestro objetivo es …

Requisitos para solicitar la beca MEC en la Universidad

Si te gustaría solicitar la beca MEC en la Universidad debes conocer los principales requisitos y bases a …

Introducción TFG: cómo hacerla y qué poner

Cuando cursas una carrera universitaria, debes realizar un trabajo original sobre alguna temática a fin de obtener tu …

Cómo leer las etiquetas de los cosméticos

Un error muy común suele ser el de comprar los productos de cosmética y no leer las etiquetas, …

10 claves para darte a conocer como escritor

¿Te gusta escribir y contar tus propias historias? No lo dudes, es algo que te llenará y te …

7 razones por las que usar un atril para estudiar

En las épocas de estudio intenso es normal desarrollar problemas de espalda y falta de concentración si no …

De cuántas partes consta un TFG y qué redactar en cada una de ellas

Un Trabajo Final de Grado bien redactado debe contar con unas partes concretas definidas y desarrolladas. Si tienes …

Guía para redactar una carta de presentación para tu CV

Para conseguir que una empresa se fije en ti no sólo resulta clave preparar un currículum vitae de …

Tipos de testamentos

A la hora de redactar un testamento es fundamental dejarse asesorar por los expertos para poder escoger entre …

15 consejos para escribir sin faltas de ortografía

A pesar de que todos hemos pasado por la enseñanza básica obligatoria, no todo el mundo recuerda el …

Vocabulario básico para emprendedores

Si tienes tu propio negocio u estás empezando a emprender será interesante que aprendas a manejar unas cuantas …

El mejor estilo de letra para estampar en textil

Para poder tener éxito dentro del mundo de la serigrafía, lo más importante es elegir la mejor tipografía …

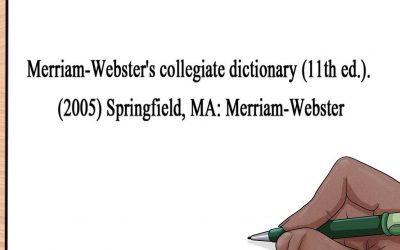

Guía para citar bibliografía siguiendo la normativa APA

Un trabajo completo para la universidad o cualquier otro tipo de estudio científico requiere de una buena base …

Las tipografías de letras más utilizadas por los diseñadores gráficos

Si quieres hacer un proyecto de diseño gráfico es importante que tengas muy en cuenta las tipografías de …

Letra pequeña de los créditos particulares: consejos y precauciones

Cuando solicitas un crédito particular lo primero en que te fijas es principalmente en que vas a poder …

Cual es el mejor tipo de iluminación para estudiar

Para estudiar bien y poder rendir al máximo sin desarrollar dolores de cabeza ni problemas de fatiga visual …

Los 5 mejores libros para aprender a tocar guitarra

¿Quieres aprender a tocar la guitarra de forma autodidacta? Entonces lo mejor que puedes hacer es empezar a …

Qué estudiar para ser detective privado

Los detectives privados son unos profesionales cada vez más demandados por las empresas y los particulares para realizar …

Trucos y consejos para imprimir libros en casa

Si has escrito un libro y te gustaría imprimirlo en casa, tienes que saber que es posible. Es …

Los 5 mejores vinos para saber más de vino

En el mercado puedes encontrar una gran cantidad de vinos, pero algunos no tienen el cuerpo necesario para …

Los 6 mejores libros sobre energía solar

La energía solar dicen que es el futuro y que gracias a los diferentes sistemas que se están …

Las historias y leyendas más sorprendentes del póker

El póker es un juego muy especial del que existen muchísimas leyendas. En este artículo hemos recopilado las …

Cómo redactar una queja al consumidor por escrito

Como consumidor tienes que saber que tienes tus derechos. Esto quiere decir que si sientes que algo no …

Letra pequeña en préstamos: 10 trampas que debes revisar

Muchas veces nos vemos en la necesidad de solicitar un préstamo bancario. Estos no son malos, ni mucho …

Los 5 mejores libros para ser un experto en la ruleta

Si cierras los ojos y te hacemos pensar en un casino, con total seguridad se te vendría a …

La importancia de los nombres y cómo elegirlos

El nombre es mucho más importante de lo que pensamos: te describe, de identifica y puede incluso construir …

Los 8 mejores punteros láser potentes para grandes ponencias

Tras revisar con cuidado los diferentes modelos de punteros láser potentes para grandes ponencias que nuestros expertos han …

10 consejos para elegir tu nick gamer

Tu Nick gamer es muy importante y no siempre debe ser igual en cada circunstancia, ya que no …

Guía para redactar la conclusión de tu TFG

A diferencia de la introducción e, incluso, de la elección del título del TFG, la redacción de las …

FP de Educación: en qué consisten y cuáles son sus salidas profesionales

Los FP en Educación son sin duda una de las opciones más demandadas a nivel estatal. En este …

Cómo se escribe un testamento para que tenga validez legal

Los mejores consejos de profesionales legales expertos para escribir un testamento con validez legal han sido recopilados y …

Barreras de la comunicación: cómo evitarlas

Las barreras de comunicación pueden aparecer en el momento menos esperado y en cualquier lugar. Para hacernos a …

Para qué sirve el teatro social

El teatro social cada vez está más presente en nuestra sociedad. Podemos decir que el teatro social es …

Cómo hacer un comentario de texto literario

¿Te han mandado un comentario de texto literario y no sabes muy bien cómo hacerlo? A través de …

Cuáles son los elementos de la narración

La definición de narración es la de aquella forma que tenemos de contar un suceso, bien se haya …

Estructura de un comentario de texto

Los comentarios de texto son uno de los ejercicios más habituales que se realizan desde la Enseñanza Secundaria …

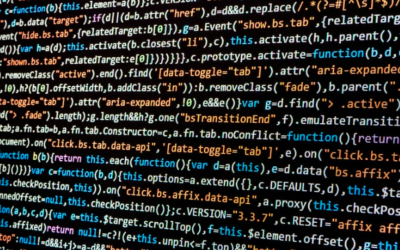

¿Cuáles son los lenguajes de programación más usados?

La trasformación digital está obligando a una gran cantidad de profesionales y empresas a ampliar sus conocimientos o, incluso, a …

Tipos de impresoras

Las impresoras han evolucionado mucho desde que aparecieron en el mercado. Actualmente es posible encontrar un gran número …

Tipos de papeles

Creado por los chinos hace muchísimos años, hoy no podríamos pensar nuestro día a día sin la presencia del papel. …

Géneros teatrales: tipos y características

El teatro es uno de los géneros que, aunque no son de los más leídos en comparación con …

Géneros periodísticos: tipos y características

Dentro del género literario periodístico se puede encontrar una serie de categorías o tipos en los que se …

Funciones del lenguaje: tipos

Cuando hablamos de las funciones del lenguaje, nos estamos refiriendo a los principales objetivos con los que cualquier …

Tipos de géneros literarios

Conocer los diferentes géneros literarios puede ayudarte a que clasificar aquellos libros o novelas que más te gustan …

Tipos de narradores en la literatura

Si estás pensando escribir una novela o un relato, tienes que saber los tipos de narradores que existen …

Tipos de textos

La lectura es una acción que cuenta con muchas finalidades, según el tipo de texto que estemos leyendo. …